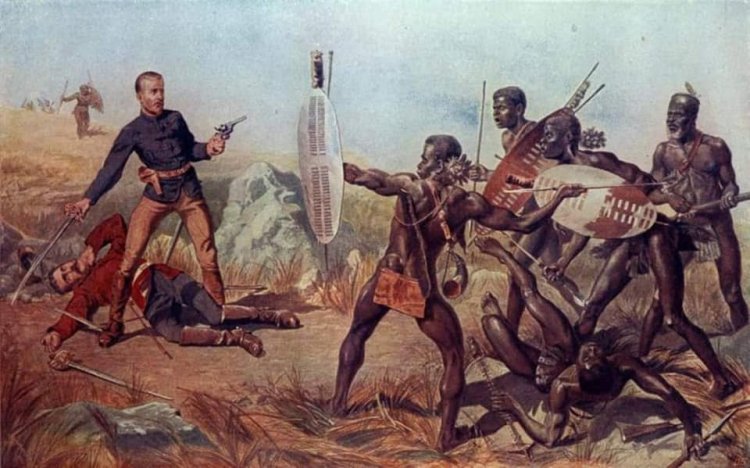

الكتابات المتداولة بأروقة الأكاديميات الغربية المتخصصة بالشأن الافريقي في السنوات الأخيرة ويتم ترجمتها ونشرها في الجنوب العالمي، تدعي ان بعد مؤتمر برلين 1884 الإستعمار الأوروبي قسم واستحوذ علي القارة الأفريقية بسهولة دون ردع شعبي غير صحيحة بالمرة.... منذ المراحل الأولى لغزو القارة الأفريقية عبرت روح المقاومة المحلية عن نفسها، هناك امثلة علي ذلك ؛ ففي غرب أفريقيا لم يتمكن الاستعمار الفرنسي من التوسع عبر غامبيا وكازامانس الا بعد القضاء على مقاومة مامادو لامين (1885-1887) كما أن (شعب آبي) في شرقي ساحل العاج عبر عن مقاومته للاستعمار الفرنسي استمر نحو (30) عاماً خلال الفترة (1891ـ 1921) وفي شرق أفريقيا اندلعت ثورة الماجي ماجي عام (1890) واضف إلى ذلك أن نضال السوزو والزولو في جنوب القارة (بقيادة شاكا زولو). أول إبادة جماعية في القرن العشرين، شنتها القيصرية الألمانية ضد انتفاضة شعوب أوفاهيرو، وناما، وبوشمن الثورية في جنوب غرب إفريقيا الألمانية (ناميبيا حاليًا) حدثت بين عامي 1904 - 1908.

من ضمن الأمثلة الافريقية التي قاومت بشكل عنيف بديات الهيمنة الاستعمارية الأوروبية قبل حتي مؤتمر برلين، "نازينغا أو Nzinga" المرأة التي اعتمدت علي الركائز الاجتماعية وألغت الحكم الملكي وإدارت مقاطعة (ندونغو، وماتامبا) "انغولا حالياً" خلال القرن الـ17، حققت الإنتصار علي الاستعمار الأوروبي من خلال تحالف اقليمي كانت تقوده بنفسها ضد البرتغاليين في “أنغولا” لمدة 40 عامآ، من خلال استحداث تكتيكات حروب العصابات لحماية شعبها من الاستعمار وتجارة الرقيق. كانت في مفاوضات مستمرة مع ممالك الكونغو، (كاسانغي وديمبوس وكيساما) لتشيد تحالف "اقتصادي + سياسي" لإقامة سد يصعب اختراقه علي يد الاستعمار الأوروبي. عندما تعرضت للخيانة الداخلية، فرَّت غرباً وأنشأت لاحقا معسكرات داخل إقليم “ماتامبا” الجبلي ، واسست جيش (محارب - عامل) كان مكون من النساء والعبيد والجنود "المحليين" الهاربين من الإدارة الاستعمارية البرتغالية. كانت في طليعة المعارك حتي ارغمت التاج البرتغالي للرضوخ والتفاوض معها على معاهدة سلام عام 1657 بعد وفاتها تمكّن البرتغاليون الاستحواذ علي أنغولا واستعباد الشعب في الداخل وفي البرازيل... المعلومة التي مجهولة عند الكثيرين؛ في خضم اجتماعات الاممية الاولي كارل ماركس قدم Nzinga كنموذج "نسوي" تحتذي به المرأة الأوروبية الخانعة للنظام البطرياركي.

استخدمت النخب الحاكمة الأوروبية كافة السبل لاجتياح القارة باي ثمن لأسباب اقتصادية، وسياسية، واجتماعية. في الوقت الذي أظهر الميزان التجاري الغربي عجزًا متناميًا، مع تقلص الأسواق الأوروبية وتزايد سياساتها الحمائية، لذلك كانت أفريقيا بالنسبة لهم صيد مفتوح ومباح من شأن أن يجني فائضًا علي مستوي الموارد البشرية والطبيعية. كان الطلب على المواد الخام بمثابة دافع آخر للإمبريالية، وخاصة النحاس، والقطن، والمطاط، وزيت النخيل، والكاكاو، والماس، والشاي، والقصدير، التي اعتاد عليها الصناعة الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، أرادت بريطانيا السواحل الجنوبية والشرقية لأفريقيا من أجل موانئ توقفية على الطريق إلى آسيا وإمبراطوريتها في الهند. غير استحواذ شركة دي بيرز للتعدين التابعة لسيسل رودس علي مساحات شاسعة من الأراضي في جنوب القارة، علاوة على استغلال ليوبولد الثاني ملك بلجيكا الكونغو الحرة بوحشية. هذه التحركات كانت أكبر انعكاس لجملة لينين، "الاستعمار هو أعلى مراحل الرأسمالية". بمعني أن توسع نظام الاقتصاد الرأسمالي، الذي جاء تاريخياً في مراحل متوازية مع تحولات الثورة الصناعية، يؤدي بحكم التعريف، وبمنطق الضرورة إلى التطلع طمعاً واستحواذا- إلى الحصول على مصادر جديدة لانعاشه من خلال الاحتلال والتوسع الإمبريالي.

هذا الاحتلال، تضمن تهجيرا إجباريا وعدة مذابح، لإرباك البنى الاجتماعية في القارة. مع الحفاظ على التمايزات القبلية وتصليبها. اعتقاداً من الأوروبين أن دعم ورشوة القادة التقليديين سوف يدفع القبائل أو المجموعات الإثنية الي التصالح مع احتلال الرجل الأبيض لهم، وفي حال لم يجدوا عملاء مناسبين لهم وسط زعماء ووجهاء القبائل المتواجدين، كان يصنع زعماء «تقليديين» ليكونوا عملاء جدد لهم، مقوّمين إياهم بأموال وأسلحة لتأسيس شبكة أنصار مبنية على القرابة الوهمية.... لكن هذا لم يكن مجدي بشكل كامل لان اندلعت تمردات ضد الحكام القبائلين الخاضعين للاستعمار بشكل عفوي اعتقاداً من السكان المحليين بأن هذا تعدي علي قدسية البني الأسرية التقليدية أيضا مع زحف علاقات الملكية الرأسمالية كانت تندلع تظاهرات جماهيرية وسط عمال المناجم أو الحقول أو المنازل.

تاريخ التدافع والتكالب علي القارة الأفريقية لن يوفيه منشور واحد بل بحاجة إلي عشرات المراجع لكن كان من الضروري الرد علي التصورات الأكاديمية الشائعة التي تمهد وتبرر للتدافع النيو-كولونيالي الجديد علي قارتنا الأفريقية.