L’Égypte et la Route de la Soie

Cet article a été traduit par Arwa Aidy

Révisé par Ghadir Tamer

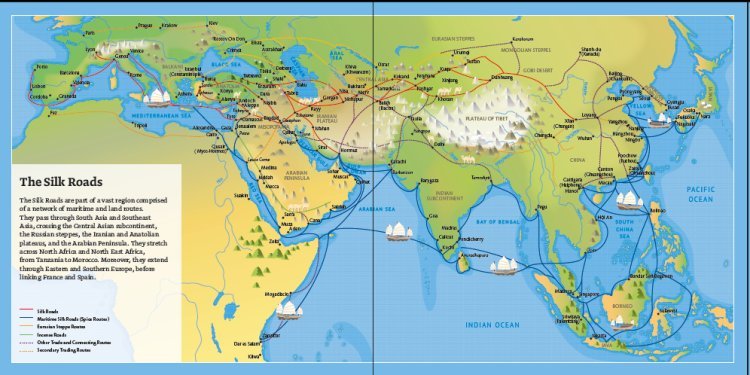

Depuis l'Antiquité, les hommes voyageaient d’un endroit à un autre et commerçaient avec les peuples voisins, échangeant les biens, les compétences et les idées. Au fil du temps, les voies de transports et les routes commerciales se développaient en Europe et en Asie. Ensuite, ces voies se sont reliées formant ce que l’on connait aujourd’hui « les Routes de la Soie ». Les routes de la soie, qui comprenaient à la fois des voies terrestres et maritimes, ont permis d’échanger la soie et d’autres plusieurs marchandises. Les routes maritimes revêtent une grande importance vue qu’elles représentent un lien reliant l’Est à l’Ouest par la mer. Elles étaient particulièrement utilisées pour le commerce des épices, d’où vient leur nom commun : «Routes des épices ».

Les vastes réseaux commerciaux n’ont pas seulement transporté des biens précieux, mais aussi les connaissances, les idées, les cultures et les croyances, en raison de l’itinérance continue des peuples et de leur mélange avec d’autres cultures. Cela a eu un impact profond sur l’histoire des peuples euro-asiatiques et leurs civilisations. Les voyageurs le long de la Route de la Soie n'empruntaient pas uniquement pour le commerce mais pour l’échange intellectuel et culturel qui était également présent dans les villes situées le long de ces routes. Les voyageurs qui empruntaient la route de la soie étaient attiré autant par le commerce que par l’échange intellectuel et culturel au sein des villes adjacents à ces routes. En fait, de nombreuses villes sont devenues des centres de culture et d’apprentissage grâce à cet échange. Dans ces villes, les sciences, les arts et la littérature ainsi que l'artisanat et les technologies se sont répandus. Ainsi, les langues, les religions et les cultures se sont-elles rapidement épanouies et mêlées dans ces villes.

En effet, le terme « Route de la Soie » est relativement récent, car ces routes anciennes n’avaient pas de nom spécifique tout au long de leur histoire. Le géologue allemand, le baron Ferdinand von Richthofen, a nommé ce réseau commercial et de transport « Die Seidenstrasse » (la Route de la Soie » en allemand), et le terme, également utilisé au pluriel, continue de susciter l'imagination par son mystère.

Production et Commerce de la soie

La soie est un textile datant de la Chine ancienne, tissé à partir de la fibre protéique produite par le ver à soie lorsqu'il fabrique son cocon. La production de la soie a été conçu, selon les croyances chinoises, aux alentours de l'an 2700 avant JC. Considérée comme un matériau de très grande valeur, la soie était réservée à un usage exclusif pour la cour impériale chinoise pour la fabrication de tissus, de draperies, de bannières et d'autres pièces de prestige. Sa technique de fabrication fut un secret rigoureusement gardé en Chine pendant 3000 ans, allant jusqu’à avoir des décrets impériaux condamnant à mort quiconque révélait à un étranger le processus de sa production. Des tombes de la province de Hubei datant des IVe et IIIe siècles avant JC contiennent des exemplaires remarquables de travaux en soie, notamment des tissus décoratifs, des paravents et de soie brodée, ainsi que les premiers vêtements en soie de toutes formes.

Le monopole de la production de la soie par la Chine ne signifiait pas que la soie était inaccessible en dehors de l’empire chinois. Au contraire, elle était utilisée pour les relations diplomatiques, notamment en la donnant comme cadeau. Elle a été commercialisée et s’est étendue des régions frontalières de la Chine à ses régions éloignées, devenant l’une des principales exportations de la Chine sous la dynastie Han (206 av. J.-C.-220 apr. J.-C.). Des tissus chinois de cette période ont déjà été trouvés en Égypte, en Mongolie du Nord et dans d’autres régions du monde.

Au cours du premier siècle avant J.-C., la soie a été exportée pour la première fois à l’Empire romain, où elle a été considérée comme une marchandise de luxe séduisante par son exotisme et a connu un succès considérable. Des décrets impériaux ont été émis pour contrôler son prix, mais elle a continué à être très demandé pendant tout le Moyen Âge. Le signe clair de son importance en tant que tissu royal pur et une source importante de revenus pour le pouvoir royal est que des lois byzantines ont été promulguées pour définir les détails de la confection des vêtements en soie. Grâce à la nécessité de l’Église byzantine d’un grand nombre de vêtements et de rideaux en soie, cette marchandise de luxe a été l’un des premiers motifs d’ouverture des routes commerciales entre l’Europe et l’Extrême-Orient.

La méthode de production de la soie était un secret très important. Bien que l’empereur chinois ait cherché à bien garder ce secret, l’industrie de la soie a finalement traversé les frontières de la Chine pour se propager d’abord en Inde et au Japon, puis à l’empire perse et enfin à l’Occident au Vie siècle après J.-C.

Une diversité de routes et de cargaisons

Bien que la soie fût un motif de construire des routes commerciales en Asie centrale, elle n’était que l’un des marchandises transportées entre l’est et l’ouest. Parmi eux figuraient des tissus, des épices, des graines, des légumes, des fruits, des peaux d’animaux, des outils, des objets en bois et en métal, des produits religieux et artistiques, des pierres précieuses et bien d’autres encore. L'augmentation de la fréquence des voyageurs sur les routes de la soie tout au long du Moyen Âge et leur utilisation jusqu'au XIXe siècle témoigne non seulement de leur rentabilité, mais aussi de leur adaptation aux besoins changeants de la société. D'autres routes ont été construites, s'étendant dans de nombreuses régions d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient. Les routes maritimes étaient également importantes, permettant de transporter des marchandises de Chine et d'Asie du Sud-Est vers l'Afrique, l'Inde et le Moyen-Orient.

Au fil du temps, ces voies se sont développées grâce aux changements des facteurs géopolitiques. Par conséquent, les marchands de l'Empire romain ont essayé d'éviter de traverser les terres des Parthes, ennemis de Rome, et ont donc emprunté les routes menant vers le nord à travers la région du Caucase et la mer Caspienne. De même, alors que le réseau de rivières qui traversait les steppes d'Asie centrale au début du Moyen Âge était le lieu de nombreux échanges commerciaux, le niveau des eaux montait et descendait, et certaines rivières s'asséchaient entièrement, ce qui modifiait les routes marchandes.

L'histoire des routes maritimes remonte à des milliers d'années, aux relations entre la péninsule arabique, la Mésopotamie et la civilisation de la vallée de l'Indus. Le début du Moyen Âge a vu une expansion de ce réseau, les marins de la péninsule arabique ayant forgé de nouvelles routes commerciales à travers la mer d’Oman et dans l'océan Indien. En somme, des liens commerciaux maritimes ont été établis entre l'Arabie et la Chine dès le VIIIe siècle de notre ère. Les progrès technologiques dans les domaines de la navigation, de l'astronomie et des techniques de construction navale se sont associés pour rendre de plus en plus pratiques les voyages maritimes sur de longues distances. Certaines villes côtières animées se sont établies autour des ports les plus fréquentés le long de ces routes, comme Zanzibar, Alexandrie, Mascate et Goa, devenant de riches pôles d'échange de marchandises, d'idées, de langues et de croyances, avec de grands marchés et plusieurs communautés de marchands et de marins en perpétuelle expansion.

À la fin du XVe siècle, l'explorateur portugais Vasco da Gama franchit le cap de Bonne-Espérance, reliant ainsi pour la première fois les marins européens aux routes maritimes de l'Asie du Sud-Est, ce qui marque le début de l'implication directe des Européens dans ce commerce. Aux XVIe et XVIIe siècles, ces routes et leur commerce lucratif sont devenus l'objet de rivalités féroces entre les Portugais, les Hollandais et les Britanniques. La conquête des ports le long des routes maritimes a apporté à la fois richesse et sécurité, en permettant aux puissances dirigeantes de revendiquer des monopoles sur ces marchandises exotiques et très convoitées, ainsi que de collecter les considérables taxes prélevées sur les navires marchands.

La carte ci-dessus illustre la grande variété de routes dont disposaient les marchands transportant un large panel de marchandises et provenant de différentes parties du monde, tant par voie terrestre que maritime. Le plus souvent, les caravanes de marchands parcouraient des segments spécifiques de ces routes, s'arrêtant pour se reposer et se réapprovisionner, ou s'arrêtant complètement pour vendre leurs cargaisons à certains points tout au long des routes, ce qui a conduit à la croissance de villes et de ports commerciaux animés. Les Routes de la Soie étaient dynamiques et poreuses, les marchandises étaient vendues aux populations locales et les produits locaux étaient ajoutés aux cargaisons des marchands. Ce processus enrichissait non seulement la richesse matérielle des marchands et la variété de leurs cargaisons, mais permettait également des échanges de culture, de langue et d'idées le long des Routes de la Soie.

Les Routes du Dialogue

Le patrimoine le plus ancien des Routes de la Soie est sans doute le rôle qu'elles ont joué dans la mise en contact des cultures et des peuples et dans la facilitation des échanges entre eux. Sur le plan pratique, les marchands devaient apprendre les langues et les coutumes des pays qu'ils traversaient afin de pouvoir négocier avec réussite. Les interactions entre cultures étaient un élément essentiel des échanges matériels. En outre, de nombreux voyageurs s'aventuraient sur les Routes de la Soie afin de prendre part à ce processus d'échange intellectuel et culturel qui se déroulait dans les villes situées le long des routes. Les connaissances en matière de sciences, d'arts et de littérature, ainsi que d'artisanat et de technologies, étaient partagées sur les Routes de la Soie, et c'est ainsi que les langues, les religions et les cultures se sont développées et se sont mutuellement impactées. L'une des avancées techniques les plus célèbres à avoir été propagée dans le monde entier par les Routes de la Soie est la technique de fabrication du papier, ainsi que le développement de la technologie de l'imprimerie. De même, les systèmes d'irrigation d'Asie centrale partagent des caractéristiques qui ont été diffusées par les voyageurs qui ont non seulement apporté leurs propres connaissances culturelles, mais aussi assimilé celles des sociétés dans lesquelles ils se trouvaient.

Bien que les Routes de la Soie aient toujours été des routes commerciales, l'homme à qui l'on attribue souvent leur naissance en ouvrant la première route entre la Chine et l'Occident au IIe siècle avant JC, le général Zhang Qian, a été envoyé en mission diplomatique plutôt que commerciale. Envoyé en Occident en 139 avant JC par l'empereur Han Wudi pour s'assurer des alliances contre les ennemis de la Chine, les Xingnu, Zhang Qian a finalement été capturé et emprisonné par ces derniers. Treize ans plus tard, il s'échappe et rentre en Chine. Satisfait de la quantité d’informations et de la précision de ses récits, l'empereur envoie Zhang Qian en 119 avant J.-C. en mission auprès de plusieurs peuples voisins pour établir les premières routes entre la Chine et l'Asie centrale.

La religion et la quête de connaissances ont également incité les voyageurs à emprunter ces routes. Les moines bouddhistes de Chine effectuaient des pèlerinages en Inde pour rapporter des textes sacrés, et leurs carnets de voyage sont une source d'information extraordinaire. Le journal de Xuan Zang (dont le journal, qui a duré 25 ans, s'est déroulé de 629 à 654 après JC) a non seulement une énorme valeur historique, mais a également inspiré un roman comique au XVIe siècle, le "Pèlerinage en Occident", qui est devenu l'un des grands classiques chinois. Au cours du Moyen Âge, des moines européens ont entrepris des missions diplomatiques et religieuses en Orient, notamment Giovanni da Pian del Carpini, envoyé par le Pape Innocent IV en mission auprès des Mongols de 1245 à 1247, et Guillaume de Rubruck, un moine franciscain flamand envoyé à nouveau par le roi Louis IX de France auprès des hordes mongoles de 1253 à 1255. Le plus célèbre est sans doute l'explorateur vénitien Marco Polo, dont les voyages ont duré plus de 20 ans, entre 1271 et 1292, et dont le récit de ses expériences est devenu extrêmement populaire en Europe après sa mort.

Ces routes ont également joué un rôle fondamental dans la diffusion des religions à travers l'Eurasie. Le bouddhisme est un exemple de religion qui a parcouru les Routes de la Soie, avec l'art et les sanctuaires bouddhistes se trouvant aussi loin les uns des autres que Bamiyan en Afghanistan, le mont Wutai en Chine et Borobudur en Indonésie. Le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le zoroastrisme et le manichéisme se sont répandus de la même manière, les voyageurs s'imprégnant des cultures qu'ils découvraient et les transportant ensuite dans leur pays d'origine. Ainsi, par exemple, l'hindouisme et, par la suite, l'islam ont été introduits en Indonésie et en Malaisie par les marchands de la Route de la Soie qui empruntaient les routes commerciales maritimes en provenance du sous-continent indien et de la péninsule arabique.

Voyager sur les Routes de la Soie

Le processus de voyage sur les Routes de la Soie s'est développé en même temps que les routes elles-mêmes. Au Moyen Âge, les caravanes composées de chevaux ou de chameaux étaient le moyen standard de transport des marchandises à travers les terres. Les caravansérails, de grandes maisons d'hôtes ou auberges conçues pour accueillir les marchands itinérants, ont joué un rôle essentiel pour faciliter le passage des personnes et des marchandises le long de ces routes. Présents le long des Routes de la Soie, de la Turquie à la Chine, ils offraient aux marchands non seulement une chance de bien manger, de se reposer et de se préparer en toute sécurité pour la suite de leur voyage, mais aussi d'échanger des marchandises, de commercer avec les marchés locaux et d'acheter des produits locaux, de rencontrer d'autres marchands voyageurs et, ce faisant, d'échanger des cultures, des langues et des idées.

À mesure que les routes commerciales se développaient et devenaient plus lucratives, les caravansérails devenaient de plus en plus indispensables. Leur construction s'est intensifiée dans toute l'Asie centrale à partir du Xe siècle et s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle. Il en résulta un réseau de caravansérails qui s'étendait de la Chine au sous-continent indien, au plateau iranien, au Caucase, à la Turquie, et jusqu'en Afrique du Nord, en Russie et en Europe de l'Est, dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui.

Les caravansérails étaient idéalement placés à une journée de route les uns des autres, afin d'éviter aux marchands (et plus particulièrement à leurs précieuses cargaisons) de passer des jours ou des nuits exposés aux dangers de la route. En moyenne, on trouvait ainsi un caravansérail tous les 30 à 40 kilomètres dans les zones bien entretenues.

Les commerçants maritimes devaient relever différents défis au cours de leurs longs voyages. Le perfectionnement des techniques de navigation, et en particulier des connaissances en matière de construction navale, a accru la sécurité des voyages en mer tout au long du Moyen Âge. Les ports se sont développés sur les côtes le long de ces routes commerciales maritimes, offrant aux marchands des opportunités vitales non seulement pour commercer et débarquer, mais aussi pour s'approvisionner en eau fraîche, car l'une des plus grandes menaces pour les marins au Moyen Âge était le manque d'eau potable. Les pirates étaient un autre risque auquel étaient confrontés tous les navires marchands le long des Routes maritimes de la Soie, car leurs cargaisons lucratives en faisaient des cibles attrayantes.

L’Héritage des Routes de la Soie

Au XIXe siècle, un nouveau type de voyageurs s'est aventuré sur les routes de la soie : des archéologues et des géographes, des explorateurs enthousiastes en quête d'aventure. Venus de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie et du Japon, ces chercheurs ont traversé le désert du Taklamakan, dans l'ouest de la Chine, dans l'actuel Xinjiang, pour explorer les sites antiques le long des Routes de la Soie, ce qui a donné lieu à de nombreuses découvertes archéologiques, à de nombreuses études universitaires et, surtout, à un regain d'intérêt pour l'histoire de ces routes.

Aujourd'hui, de nombreux bâtiments et monuments historiques sont encore debout, marquant le passage des routes de la soie à travers les caravansérails, les ports et les villes. Toutefois, l'héritage permanent de ce réseau considérable se reflète dans les nombreuses cultures, langues, coutumes et religions distinctes mais interconnectées qui se sont épanouies au fil des millénaires le long de ces routes. Le passage de marchands et de voyageurs de nombreuses nationalités différentes a entraîné non seulement des échanges commerciaux, mais aussi un processus continu et étendu d'interaction culturelle. Ainsi, depuis leurs premières origines exploratives, les Routes de la Soie ont évolué pour devenir une force motrice dans la formation de diverses sociétés à travers l'Eurasie et bien au-delà.

La nouvelle Route de Soie

Au début du XXIe siècle, la route de la soie a retrouvé son importance, après la construction d’un nouveau chemin de fer international qui a relié la ville de Lianyungang à l'est et Rotterdam, aux Pays-Bas, sur une distance de 10 900 kilomètres. Par conséquent, le commerce entre la Chine et les pays d'Asie centrale a également connu une croissance significative. En 2008, une lettre d'intention a été signée à Genève, en suisse, pour financer la réparation de l'ancienne route de la soie et de certaines routes terrestres dans la région eurasienne entre 19 pays asiatiques et européens, dont la Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie ce qui a redonné vie à cette route historique.

Le 7 septembre 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé pour la première fois l'initiative de construction de la ceinture économique de la route de la soie, lors son discours prononcé à l'université Nazarbayev au Kazakhstan. Le 3 octobre de la même année, il a également proposé la construction de la route maritime de la soie du XXIe siècle, lors d'un discours prononcé devant le Parlement indonésien.

En 2014, la Chine a lancé la stratégie pour la construction de "la Ceinture et la Route". Le 29 décembre, 2014, le Fonds de la Route de la Soie a été créé avec un capital de 40 milliards de dollars. Celui-ci vise à soutenir la construction d'infrastructures, le développement des ressources et la coopération industrielle dans les pays s’étendant sur la route de la soie terrestre et maritime.

Le 28 mars 2015, la Chine a publié un document conjoint de la Commission nationale du développement et des réformes, du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce intitulé « Perspectives et actions pour promouvoir la construction conjointe de la ceinture économique de la route de la soie et de la route maritime de la soie du XXIe siècle ». Ce document est un plan officiel pour la construction conjointe de l’initiative « Une ceinture, une route ». Il explique les origines, les principes et le cadre général de l’initiative, ainsi que son contenu et ses mécanismes de mise en œuvre.

Le 16 juin 2016, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII) a commencé à investir en fournissant des prêts aux projets d'infrastructure dans les pays inclus dans la stratégie de la Ceinture et la Route. Il est à noter que l'idée de la création de la banque, dont le capital est de 100 milliards de dollars, a été proposée par la Chine.

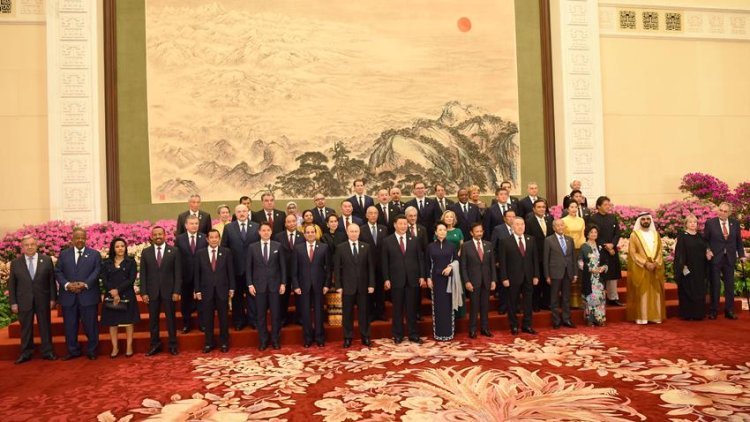

En présence de représentants de 150 pays membres, le 27 avril 2019, le président chinois Xi Jinping a ouvert le sommet des nouvelles routes de la soie, qui s'est déroulé pendant deux jours. L'objectif du sommet était de promouvoir le projet "la Ceinture et la Route", une initiative chinoise qui s'appuie sur les vestiges de la route de la soie ancienne. Le projet vise à relier la Chine au monde en investissant des milliards de dollars dans les infrastructures de la route de la soie qui la relie au continent européen, ainsi que la construction de ports, de routes, de voies ferrées et de zones industrielle. Il s'agirait du plus vaste projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité.

Le projet BRI inclut 66 pays dans trois continents, à savoir l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Il est classé en trois catégories, qui comprennent des zones centrales, d'expansion et secondaires. Il comprend deux routes principales : la route terrestre, "la ceinture économique de la Route de la Soie", et maritime, "la Route maritime de la Soie"

Le corridor maritime de la Route de la soie s'étend de la côte chinoise qui passe par le Singapour et l'Inde vers la mer Méditerranée. La route terrestre comprend six corridors, à savoir :

Le pont terrestre eurasien qui s'étend de l'ouest de la Chine à l'ouest de la Russie.

Le corridor Chine-Mongolie-Russie qui s'étend du nord de la Chine à l'est de la Russie.

Le corridor Chine-Asie centrale-Asie occidentale qui s'étend de l'ouest de la Chine à la Turquie.

Le corridor Chine-péninsule indochinoise qui s'étend du sud de la Chine à Singapour.

Le corridor Chine-Pakistan qui s'étend du sud-ouest de la Chine au Pakistan.

Le corridor Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar qui s'étend du sud de la Chine à l'Inde.

La ligne de chemin de fer relie 62 villes chinoises à 51 villes européennes dans 15 pays. Dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » lancée par la Chine, elle a construit un projet modèle, à savoir la ligne de chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung en Indonésie, qui relie la capitale indonésienne, Jakarta, à la ville de Bandung.

Aux Émirats arabes unis, la société chinoise Harbin Electric International et la société saoudienne Aqua Power ont coopéré dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » pour construire le complexe de production d'énergie de Hasayan à Dubaï, qui utilise la technologie du charbon propre et contribuera de manière significative à la réduction du coût de l'électricité pour les familles.

Le projet de l'usine de la société chinoise Pan Asia pour les industries de base et de transformation dans la ville de Jizan est la première coopération sino-saoudienne au Royaume dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route.

En Pakistan, les entreprises chinoises ont construit un réseau d'infrastructures reliant le sud du pays à Kashgar au nord-ouest, notamment des routes, des chemins de fer et des centrales électriques. Ce réseau, appelé « couloir économique Chine-Pakistan », comprend également des autoroutes, des barrages hydroélectriques et la modernisation du port pakistanais de Gwadar sur la mer d'Arabie.

En Afrique, une ligne de chemin de fer appelée « routes de la soie », relie la capitale kenyane, Nairobi, à son principal port, Mombasa, sur l'océan Indien.

En Ouganda, une nouvelle route de 50 kilomètres menant à l'aéroport international a été construit grâce à des fonds chinois. La Chine a également financé la transformation d’une petite ville côtière en Tanzanie en un port qui pourrait devenir le plus grand port du continent africain.

À environ une heure de route au sud d'Alger, une pancarte bilingue chinois-français porte l'inscription “Une seule route, un seul rêve” sur les montagnes de l'Atlas. Cette pancarte indique le projet « Autoroute A1 », de 53 km, dans la ville algérienne de Chiffa, réalisé par la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

La Chine est le partenaire commercial le plus important l de l'Afrique depuis de nombreuses années. Dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », les deux collaborateurs ont redoublé d'efforts pour renforcer la coopération dans divers domaines.

La Chine est le partenaire commercial le plus important de l'Afrique depuis de nombreuses années. Dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », les deux collaborateurs ont redoublé d'efforts pour renforcer la coopération dans divers domaines.

La Chine cherche à sécuriser une route maritime plus rapide et plus sûre pour ses importations de pétrole du Moyen-Orient. Pour ce faire, elle a lancé des ateliers de formation professionnelle «Luban», dans des domaines et spécialisations tels que l'automatisation, l'informatique en nuage « le cloud computing», les informations électroniques, la maintenance mécanique, la robotique industrielle et les applications d'énergie thermique au Royaume-Uni, enÉgypte, au Cambodge, au Portugal, en Éthiopie, au Kenya et dans plus de 20 pays. Elle attache une grande importance à un système d'enseignement professionnel international qui aide tous les niveaux d'enseignement professionnel, du niveau préparatoire au secondaire, du niveau de baccalauréat appliqué aux études supérieures. En plus de l'expansion de la création de centres culturels et d'instituts chinois pour partager la langue et la culture chinoises dans de nombreux pays du monde.

Le rôle de l’Égypte dans la BRI

L’Égypte a été le premier pays africain à adhérer à l’initiative.

En avril 2019, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a pris part au deuxième sommet du forum la Ceinture et la Route pour la coopération internationale à Pékin, la capitale de la Chine.

Dans le cadre de l’importance de l’initiative, et de la volonté de l’Égypte de participer, le président a pris part à ce sommet, étant donné que l’Égypte est l’un des partenaires clés de la Chine. Cela tient compte de l’importance stratégique du canal de Suez, l’un des principaux corridors maritimes du commerce mondial, ainsi que de l’importance des grands projets nationaux en cours de réalisation en Égypte, tels que la zone économique du canal de Suez, dans le cadre de l’initiative. En outre, les axes de l’initiative sont Conformes à de nombreuses priorités de développement et plans nationaux égyptiens, conformément à la vision de développement durable de l'Égypte 2030, ainsi que les relations de partenariat stratégique globale qui lient l'Égypte et la Chine.

Dans le cadre de l’initiative « La Ceinture et la Route », la Chine a soutenu de nombreux projets phares de la coopération égypto-chinoise. En 2008, la Chine a contribué à la création de la zone de coopération économique égypto-chinoise « Tida ». Cette zone couvre une superficie de 7,3 kilomètres carrés. En 2016, elle a été étendue de 6 kilomètres carrés par un accord de coopération signé par les chefs d’État des deux pays. Cet accord vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Égypte et a attiré des investissements importants.

En 2015, la Banque d’import-export de Chine (EXIM) a signé un accord de financement de projets d’infrastructure d’une valeur de 10 milliards de dollars en Égypte. Ces projets comprennent le secteur de l’énergie, l’extension du port d’Alexandrie et le développement du réseau ferroviaire dans les zones urbaines.

Depuis 2018, le groupe chinois construit la tour emblématique, culminant à 385,8 mètres. Il s’agit de l’un des 20 gratte-ciels du projet de la zone d’affaires centrale de la nouvelle capitale administrative en Égypte.

La Chine a également été un partenaire important dans la construction de la ligne de chemin de fer léger de la ville du 10-Ramadan, située à l’est du Caire, la capitale de l’Égypte.

L’Égypte s’efforce à la mise en œuvre du corridor nord-sud (route Le Caire-Le Cap), qui vise à augmenter les taux de flux commerciaux et d’investissements interrégionaux. Ce corridor contribuera à renforcer les efforts des pays du continent pour atteindre les objectifs de développement durable et promouvoir la qualité de la vie des citoyens africains.

L’initiative « La Ceinture et la Route » vise à renforcer la coopération conjointe et à contribuer au développement de tous les pays participants, pour bâtir une communauté de destin pour l’humanité. En plus du projet de liaison maritime entre le lac Victoria et la Méditerranée, l’un des projets d’infrastructure inclus dans les priorités de la COMESA, car il a le potentiel de générer de nombreux intérêts économiques et commerciaux.

Les sources

Site de l'UNESCO

Site de la Banque mondiale

Site de la présidence de la République arabe d'Égypte

Site de l'Agence égyptienne de l'information

Site du Centre d'information et de soutien à la prise de décision - Présidence du Conseil des ministres - Égypte

Réseau Chine en arabe

Journal du Peuple chinois